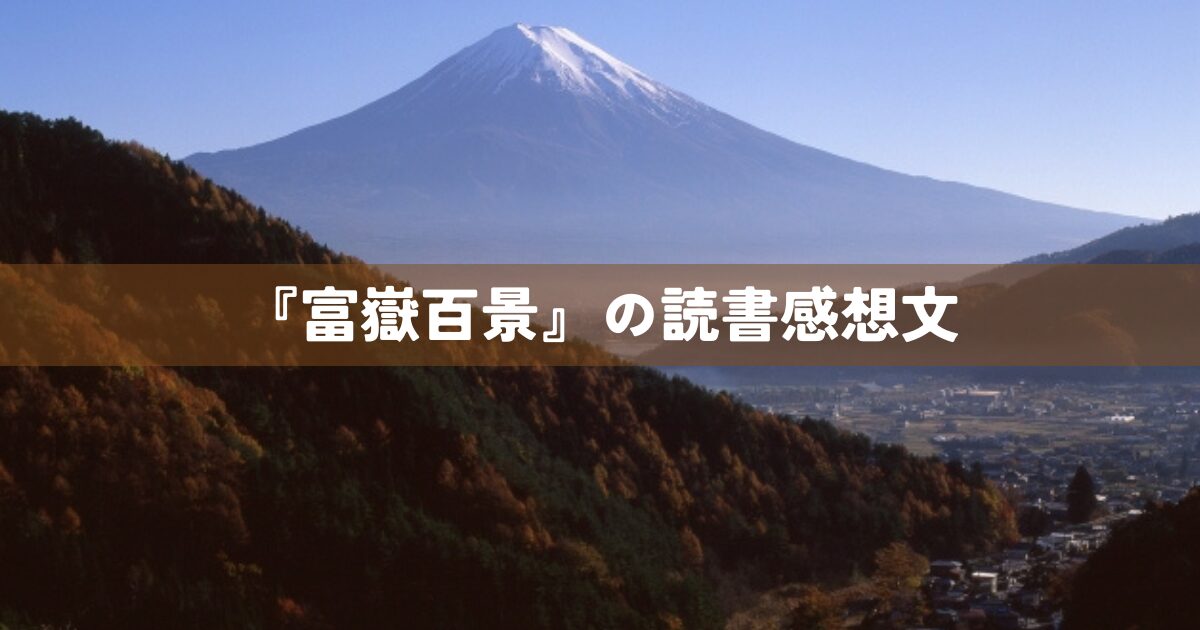

『富嶽百景』の読書感想文を書く予定の皆さん、こんにちは。

太宰治の代表作のひとつである『富嶽百景』の読書感想文の書き方について、詳しく解説していきますよ。

『富嶽百景』は昭和14年に発表された太宰治の短編小説で、作者自身が甲州御坂峠の天下茶屋に滞在した体験をもとに描かれた作品です。

絶望と希望が交差する人間の内面を、富士山という日本を代表する山を背景に繊細に描いた名作として知られています。

この記事では、読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が、中学生・高校生向けに『富嶽百景』の読書感想文を書く際の書き方のポイントから、実際の例文まで丁寧にご紹介していきます。

題名の付け方や書き出しのコツ、そして決してコピペに頼らない自分だけの感想文を書くためのノウハウを、わかりやすくお伝えしますよ。

『富嶽百景』の読書感想文で触れたい3つの要点

『富嶽百景』の読書感想文を書く際に、必ず押さえておきたい要点を3つご紹介します。

これらの要点について、読書中や読了後に「自分はどう感じたか」をメモしておくことが大切ですよ。

感想をメモする際は、「なぜそう感じたのか」「自分の体験と似ている部分はあるか」「登場人物のどの言動に心を動かされたか」といった具体的な理由も一緒に書き留めておきましょう。

このメモが、感想文を書く際の貴重な材料になるからです。

- 富士山と主人公の心情の変化

- 「富士には、月見草がよく似合ふ」の意味

- 太宰治の新たな境地と希望の描写

それぞれの要点について、詳しく見ていきましょう。

富士山と主人公の心情の変化

『富嶽百景』において富士山は、単なる美しい風景ではありません。

主人公である「私」の心情を映し出す鏡のような存在として描かれています。

物語の冒頭では、主人公は富士山を「あまりにもおあつらえ向き」だとして、良い印象を抱いていませんでした。

しかし、御坂峠での日々を過ごすうちに、富士山への見方が少しずつ変化していきます。

朝焼けに染まる富士、雲に隠れる富士、雨に煙る富士など、様々な表情を見せる富士山を通して、主人公の内面も変化していく様子が丁寧に描かれています。

あなたは主人公の心情の変化をどのように感じましたか。

自分自身の経験と重ね合わせて考えてみることで、深い感想文が書けるでしょう。

「富士には、月見草がよく似合ふ」の意味

この作品で最も有名な一文である「富士には、月見草がよく似合ふ」について考えてみましょう。

雄大で完璧な富士山と、小さくひっそりと咲く月見草の対比は、この作品の核心部分です。

太宰治はこの対比を通して、完璧ではないものの中にある美しさ、弱さや不完全さの価値を表現しようとしたのかもしれません。

主人公自身も、世間から冷たい視線を浴び、挫折を経験した人物として描かれています。

そんな主人公が、堂々とそびえ立つ富士山ではなく、その足元に咲く小さな月見草に美しさを見出すところに、太宰治のメッセージが込められているのではないでしょうか。

あなたはこの月見草の描写をどのように受け取りましたか。

自分の生活の中で、「月見草」のような存在について考えてみてください。

太宰治の新たな境地と希望の描写

『富嶽百景』は、太宰治の作品の中では比較的明るい調子で書かれています。

『人間失格』のような絶望的な作品とは異なり、希望や前向きな気持ちが随所に感じられる作品です。

天下茶屋のおかみさんや娘との温かい交流、見合いから結婚への決意など、人とのつながりの中で新しい人生を歩もうとする主人公の姿が描かれています。

特に、茶屋の15歳の娘との微笑ましいやりとりや、東京から来た若い女性たちとの軽やかな会話など、ユーモアを交えた場面も多く登場します。

これらの描写から、太宰治が人生の新しい段階に踏み出そうとする意志を感じ取ることができるでしょう。

あなたは作品全体から、どのような希望や温かさを感じましたか。

太宰治のこれまでの作品との違いについても考えてみてください。

『富嶽百景』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)

【題名】富士山が教えてくれたこと

太宰治の『富嶽百景』を読んで、私は富士山に対する見方が大きく変わった。

この作品を読む前まで、富士山といえば日本を代表する美しい山で、誰もが憧れる完璧な存在だと思っていた。

しかし太宰治が描く富士山は、そんな単純なものではなかった。

物語の主人公である「私」は、心機一転を図って甲州の御坂峠にある天下茶屋に滞在する。

そこは富士山がよく見える場所だったが、最初は「あまりにもおあつらえ向き」だとして、良い印象を持っていなかった。

私はこの気持ちがよくわかった。

何かに行き詰まっているときに、あまりにも美しすぎるものを見せられると、かえって気持ちが重くなることがある。

主人公の複雑な心境が、私の心にも響いた。

しかし、御坂峠での日々を過ごすうちに、主人公の富士山への見方は少しずつ変化していく。

朝焼けに染まる富士、雲に隠れる富士、雨に煙る富士など、様々な表情を見せる富士山を通して、主人公の心も変わっていく様子が描かれている。

私は特に「富士には、月見草がよく似合ふ」という言葉に強く印象を受けた。

雄大で完璧な富士山の足元に、小さくひっそりと咲く月見草の美しさを見出すところに、太宰治の深いメッセージがあると思う。

私たちは普段、目立つものや完璧なものばかりに注目しがちだ。

テストの点数や部活動の成績など、わかりやすい成果ばかりを求めてしまう。

しかし、本当に大切なものは、月見草のようにひっそりと存在している小さな美しさなのかもしれない。

友達との何気ない会話や、家族との穏やかな時間、道端に咲く名前も知らない花の美しさなど、日常の中にある当たり前のことの中に、本当の価値があるのではないだろうか。

また、この作品には太宰治の他の作品とは違った温かさがあった。

天下茶屋のおかみさんや15歳の娘との交流、見合いから結婚への決意など、人とのつながりの中で新しい人生を歩もうとする主人公の姿に、希望を感じることができた。

特に茶屋の娘との微笑ましいやりとりは、読んでいてほっこりした気持ちになった。

主人公が最初に抱いていた富士山への否定的な気持ちが、だんだんと受け入れる気持ちに変わっていく過程が、とても自然に描かれていた。

私も何かに対して最初は嫌だと思っても、時間が経つにつれて見方が変わることがある。

新しいクラスになった時や、苦手な教科を勉強する時など、最初は憂鬱でも、慣れてくると意外と楽しくなることがある。

主人公の心境の変化は、そんな自分の体験と重なる部分があった。

『富嶽百景』を読んで、私は物事を見る目が少し変わったような気がする。

完璧で華やかなものだけでなく、小さくて目立たないものの中にも美しさがあることを教えてもらった。

そして、どんなに辛いことがあっても、人とのつながりや日常の小さな発見によって、新しい希望を見つけることができるということも学んだ。

これからは月見草のような小さな美しさにも目を向けて、毎日を大切に過ごしていきたいと思う。

『富嶽百景』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)

【題名】月見草が教えてくれた人生の美しさ

太宰治という作家に対して、私は長い間複雑な印象を抱いていた。

『人間失格』を読んだ時の重苦しい絶望感や、『斜陽』の没落していく貴族の姿は、文学としては素晴らしいものの、読後に暗い気持ちになってしまう作品ばかりだと思い込んでいた。

しかし『富嶽百景』を読んで、太宰治に対する私の見方は大きく変わった。

この作品には、これまでの太宰作品からは感じられなかった温かさと希望があったからだ。

物語の舞台である甲州御坂峠の天下茶屋で、主人公が富士山と向き合う日々は、単なる紀行文ではなく、一人の人間が自分自身と向き合い、新しい人生への道筋を見つけていく成長の記録でもあった。

主人公が最初に富士山に抱いた印象は決して良いものではなかった。

「あまりにもおあつらえ向き」だとして、その完璧すぎる美しさに対して距離を置こうとする姿勢は、完璧なものや理想的なものに対して素直に憧れることができない、複雑な心境を表していると思う。

私自身も、あまりにも完璧な人や物事に対して、なぜか距離を感じてしまうことがある。

それは劣等感なのか、それとも完璧すぎるものに対する反発心なのか、自分でもよくわからない複雑な感情だ。

主人公の富士山に対する最初の気持ちは、そんな私の心境とよく似ていた。

しかし、御坂峠での日々を過ごすうちに、主人公の富士山への見方は徐々に変化していく。

朝焼けに染まる富士、雲に隠れる富士、雨に煙る富士など、一日の中でも季節の中でも、その表情を変え続ける富士山を見つめることで、主人公の心も柔らかくなっていく様子が丁寧に描かれている。

この変化の過程で最も印象的だったのは「富士には、月見草がよく似合ふ」という有名な一文だった。

雄大で圧倒的な存在感を持つ富士山の足元に、小さくひっそりと咲く月見草の美しさを見出すこの場面は、太宰治の価値観の変化を象徴している重要な部分だと思う。

完璧で華やかなものだけが美しいのではなく、小さくて目立たないもの、弱いものの中にも確かな美しさがあるという発見は、人生に対する新しい視点を与えてくれる。

私たちは普段、SNSや雑誌で見るような派手で完璧なものばかりに目を奪われがちだ。

テストの成績や部活動の結果、将来の目標など、わかりやすい成果や華々しい成功ばかりを追い求めてしまう。

しかし、本当に大切で美しいものは、月見草のように静かに存在している日常の中にあるのかもしれない。

家族との何気ない会話、友人との他愛ない時間、一人で本を読んでいる穏やかなひととき、季節の移り変わりを感じる瞬間など、特別ではないけれど確実に心を満たしてくれるものたちの価値を、改めて見直すきっかけをこの作品は与えてくれた。

また、この作品で特に印象に残ったのは、天下茶屋での人との交流の温かさだった。

おかみさんや15歳の娘との微笑ましいやりとり、東京から来た若い女性たちとの軽やかな会話など、人とのつながりの中で主人公が少しずつ心を開いていく様子が描かれている。

特に茶屋の娘が一人で店を切り盛りするしっかり者として描かれている部分は、若い人の持つ力強さや純粋さを感じさせてくれた。

主人公の見合いから結婚への決意という展開も、新しい人生への希望を表している重要な要素だと思う。

過去の挫折や失敗にとらわれるのではなく、新しい関係性の中で自分を再構築しようとする意志は、読んでいて励まされる気持ちになった。

太宰治の他の作品では、人間関係の複雑さや社会への絶望感が強く描かれることが多いが、『富嶽百景』では人とのつながりが希望の源として描かれている点が印象的だった。

この作品を読んで、私は物事の見方や人生に対する考え方が少し変わったような気がする。

完璧を求めすぎて疲れてしまった時、華やかな成功ばかりを追い求めて見失いそうになった時、月見草のような小さな美しさに目を向けることの大切さを教えてもらった。

また、一人で抱え込んでしまいがちな悩みや不安も、人とのつながりの中で少しずつ解決していけるのだということも学んだ。

高校生の今、将来への不安や進路の悩み、人間関係の複雑さなど、様々な問題に直面することがある。

そんな時、『富嶽百景』の主人公のように、目の前にある小さな美しさや、周りの人々との温かいつながりに目を向けることで、新しい希望を見つけることができるのではないだろうか。

太宰治が富士山の足元に咲く月見草に見出した美しさのように、私たちの日常にも確実に存在している小さな幸せや美しさを、大切にしていきたいと思う。

そして、完璧ではない自分自身も、月見草のように静かな美しさを持った存在として受け入れていけるようになりたいと感じた。

振り返り

『富嶽百景』の読書感想文について、書き方のポイントから実際の例文まで詳しくご紹介してきました。

この作品は太宰治の代表作の中でも、比較的読みやすく、感想文にも書きやすい作品です。

富士山と月見草の対比、主人公の心情の変化、人との温かい交流など、感想文に書きたい要素がたくさん詰まっています。

大切なのは、作品を読みながら「自分はどう感じたか」をしっかりとメモしておくことです。

そして、自分の体験や考えと作品の内容を結びつけて書くことで、オリジナリティあふれる素晴らしい感想文が完成しますよ。

皆さんもきっと、心に響く感想文が書けるはずです。

頑張ってくださいね。

※『富嶽百景』の簡単で短いあらすじはこちらでご紹介しています。

コメント