『二十四の瞳』って、教科書で読んだけど正直よくわからなかった…という人、けっこう多いんじゃないでしょうか。

私も学生時代に読んだときは、なんだか重たい話だなぁという印象しかありませんでした。

でも大人になって読み返してみると、この作品の深さや意味がようやく理解できるようになったんです。

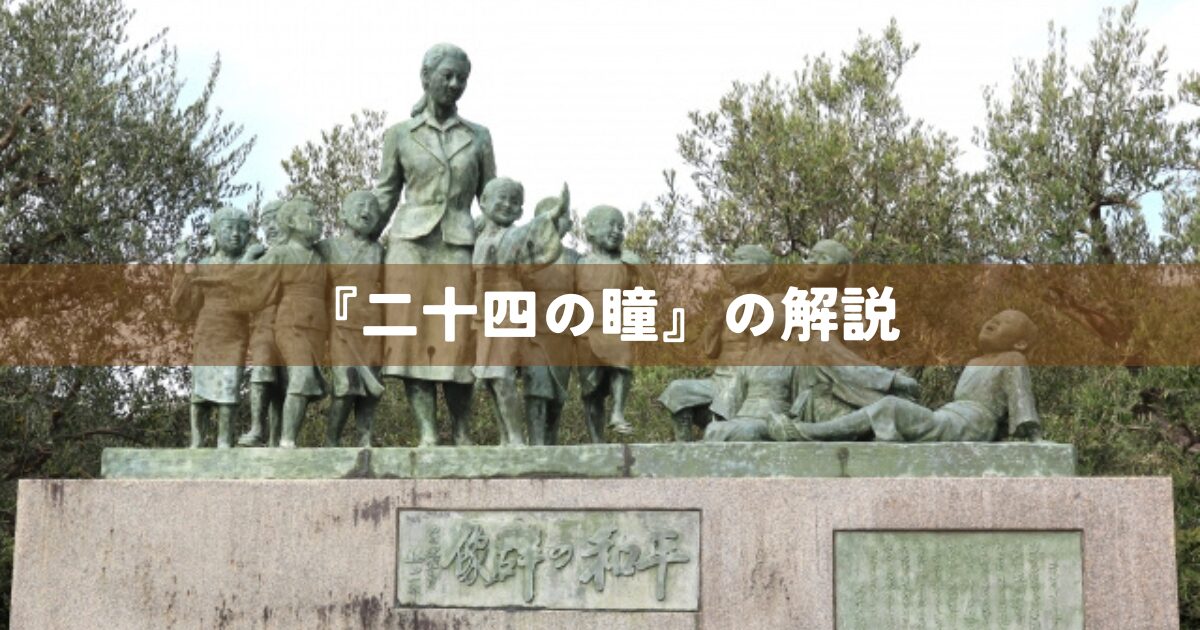

『二十四の瞳』は1952年に壺井栄が発表した小説で、戦前から戦後にかけての18年間を描いた名作として知られています。

瀬戸内海の小さな島を舞台に、一人の女性教師と12人の生徒たちの交流を通して、戦争の悲惨さと人間の絆を描いた作品なんですね。

私は年間100冊以上の本を読む読書家として、この作品の魅力をもっと多くの人に知ってもらいたいと思っています。

この記事では、『二十四の瞳』について以下の点を詳しく解説していきますよ。

- 12人の生徒たちがその後どうなったのか

- この物語が実話なのかフィクションなのか

- ラストシーンに込められた深い意味

教科書で読んだだけでは理解しきれない部分も、しっかりと解説していきます。

きっと『二十四の瞳』の新たな魅力を発見できるはずです。

『二十四の瞳』の生徒のその後

『二十四の瞳』を読んで一番気になるのは、あの12人の生徒たちがその後どうなったのかということですよね。

物語の中では、戦争という時代の荒波に翻弄される子どもたちの姿が描かれています。

大石先生が最初に受け持った12人の生徒たちの運命は、当時の日本社会の縮図でもあるんです。

生徒たちのその後について、以下の観点から詳しく見ていきましょう。

- 戦争で命を落とした生徒たち

- 戦後を生き抜いた生徒たち

- 行方不明になった生徒

それぞれの生徒の人生を追うことで、戦争が庶民の子どもたちにどれほど深刻な影響を与えたかがよくわかります。

| 生徒名 | 性別 | その後の運命 | 詳細 |

|---|---|---|---|

| 竹下竹一 | 男 | 戦死 | 秀才で大学進学後、徴兵されて戦死 |

| 相沢仁太 | 男 | 戦死 | いたずらっ子、海軍配置後に戦死 |

| 森岡正 | 男 | 戦死 | 網元の息子、海軍配置後に戦死 |

| 岡田磯吉 | 男 | 生存(失明) | 戦争で両目を失明、按摩師となる |

| 徳田吉次 | 男 | 生存 | 貧しい家庭出身、戦後同窓会に参加 |

| 片桐コトエ | 女 | 病死 | 女中奉公先で結核により22歳で病死 |

| 川本松江 | 女 | 生存 | 波乱の人生、後に母となる |

| 西口ミサ子 | 女 | 生存 | 比較的安定した人生を送る |

| 山石早苗 | 女 | 生存 | 師範学校卒業後、教師となる |

| 加部小ツル | 女 | 生存 | 産婆学校卒業後、郷里に戻る |

| 香川マスノ | 女 | 生存 | 料理屋を継ぐ |

| 木下富士子 | 女 | 行方不明 | 家が没落し、遊女になったと噂される |

戦争で命を落とした生徒たち

男子5人のうち3人が戦死するという現実は、戦争の残酷さを物語っています。

竹下竹一は米屋の息子で秀才でしたが、大学まで進学したにも関わらず徴兵されて命を落としました。

相沢仁太はいたずらっ子として描かれていましたが、海軍に配置されて戦死してしまいます。

森岡正も網元の息子という恵まれた家庭環境でしたが、やはり海軍で戦死しました。

この3人の死は、戦争が社会階層に関係なく若者の命を奪っていったことを示しているんです。

戦後を生き抜いた生徒たち

生き残った生徒たちも、それぞれが戦争の傷跡を背負いながら生きていくことになります。

岡田磯吉は戦争で両目を失明し、復員後は按摩師として生計を立てることになりました。

彼の失明は、戦争が肉体的な傷も残していくことを象徴しています。

女子の生徒たちは比較的多くが生き残りましたが、それぞれに困難な道のりを歩んでいるんです。

山石早苗は師範学校を優秀な成績で卒業し、故郷で教師となって大石先生の後を継ぐような存在になりました。

行方不明になった生徒

木下富士子の運命は、戦争が家庭にもたらした経済的困窮を象徴しています。

旧家の娘だった彼女は、家が没落して「親に売られた」と噂されるほど悲惨な状況に陥りました。

遊女になったと言われていますが、詳細な消息は不明のままです。

戦後の同窓会には12人中7人しか集まることができず、5人が欠席という現実が戦争の影響の深刻さを物語っているわけですね。

『二十四の瞳』は実話?

『二十四の瞳』を読んだ多くの人が疑問に思うのが、この物語が実話なのかフィクションなのかということでしょう。

結論から言うと、『二十四の瞳』は実話ではありません。

しかし、単純なフィクションとも言い切れない複雑な側面を持っています。

作者の壺井栄は自身の体験や当時の社会状況を色濃く反映させながら、この物語を創作したんです。

この作品の真実性について、以下の観点から詳しく見ていきましょう。

- フィクションとしての側面

- 実体験に基づいた描写

- 時代背景の忠実な再現

『二十四の瞳』がなぜこれほどまでにリアルに感じられるのか、その秘密を探ってみましょう。

フィクションとしての側面

『二十四の瞳』は明確にフィクション作品として発表されました。

大石先生や12人の生徒たちは、特定のモデルがいたわけではなく、作者の創作による人物なんです。

登場人物や具体的な出来事は、すべて壺井栄の想像力によって生み出されたものです。

物語の構成やテーマも、平和への願いや教師と生徒の絆を効果的に伝えるために、作者が意図的に設計したものでしょう。

現実の出来事をそのまま記録したドキュメンタリーではなく、文学作品としてのメッセージを込めて作られています。

小説の舞台も「瀬戸内海べりの一寒村」とされており、具体的な地名は一切出てきません。

後に映画化の際に小豆島が舞台として設定されましたが、原作では意図的に場所を特定していないんです。

実体験に基づいた描写

フィクションでありながら、『二十四の瞳』がこれほどリアルに感じられるのには理由があります。

作者の壺井栄自身が教師経験を持っており、戦時中の教育現場の実情を肌で感じていたからなんです。

戦争が教育に与えた影響、軍国主義への転換、子どもたちを守ろうとする教師の葛藤など、すべて当時の教育現場で実際に起こっていたことでした。

壺井栄は戦時中を生きた者として、戦争が庶民にもたらした苦難を深く理解していました。

食糧不足、貧困、若者の徴兵、家族の別れなど、物語に描かれる悲劇は多くの日本人が体験したものです。

また、小豆島出身の作者が故郷の風景や人々の暮らしを詳細に描写できたことも、作品のリアリティを高めています。

時代背景の忠実な再現

『二十四の瞳』が多くの読者に支持されているのは、1928年から1946年までの18年間の時代背景を忠実に再現しているからです。

普通選挙の実施、治安維持法の強化、昭和恐慌、満州事変、太平洋戦争の勃発など、すべて史実に基づいています。

戦時中の学校教育の変化、食糧難、防空演習、徴兵検査など、当時の人々の生活を細かく描写しているんです。

これらの描写は、壺井栄が実際に体験した時代の記録でもあるわけですね。

だからこそ、フィクションでありながら歴史の証言としても読まれ続けているんです。

物語の登場人物や具体的な出来事は創作ですが、その背景にある社会情勢や人々の心情は、まさに当時の現実そのものだったと言えるでしょう。

『二十四の瞳』のラストの意味

『二十四の瞳』のラストシーンは、単なる物語の終わりではありません。

このラストには、作者が読者に伝えたかった深いメッセージが込められています。

戦後の同窓会で、大石先生と生き残った生徒たちが再会するシーンは、多くの読者の心を打つ名場面として知られているんです。

失明した磯吉が古い写真を指でなぞりながら、亡くなった仲間たちの名前を呼ぶシーンは特に印象的ですよね。

このラストが持つ意味を、以下の観点から詳しく解説していきましょう。

- 失われたものへの鎮魂

- 人間の絆の不滅性

- 平和への強い願い

- 希望と継承のメッセージ

ラストシーンの一つ一つの描写に込められた、作者の思いを読み取ってみましょう。

失われたものへの鎮魂

ラストシーンでまず感じられるのは、戦争で失われた命への深い鎮魂の念です。

12人の生徒のうち7人しか同窓会に集まることができないという現実が、戦争の残酷さを物語っています。

竹一、仁太、正の3人の男子生徒は戦死し、コトエは病死、富士子は行方不明という状況なんです。

空席となった5人分の席は、戦争が奪った若い命の重さを象徴しています。

磯吉が写真の中の亡くなった仲間たちの名前を呼ぶシーンは、死者への追悼の気持ちを表現した名場面です。

大石先生も夫を海戦で、母親と末娘を病気で失っており、戦争が家族にもたらした悲劇を体現している人物として描かれています。

このラストは、戦争で失われたすべての命に対する静かな祈りの時間でもあるんです。

人間の絆の不滅性

しかし、ラストシーンは単なる悲しみだけで終わるものではありません。

戦争という最も過酷な体験を経ても、大石先生と生徒たちの絆は決して断ち切られることがありませんでした。

18年という長い年月を経て、それぞれが困難を乗り越えながらも、師弟の関係は深まっていたのです。

生徒たちが大石先生の教職復帰を祝って集まり、記念写真や自転車を贈る場面は、人間の温かさを感じさせます。

失明した磯吉を皆で支え、思い出を共有する姿は、友情の力強さを示しているんです。

戦争が多くのものを破壊したにも関わらず、人と人との心のつながりは残り続けました。

この絆の不滅性こそが、『二十四の瞳』が伝えたかった最も重要なメッセージの一つなんですね。

平和への強い願い

ラストシーンには、作者の平和への強い願いが込められています。

大石先生が新しい世代の子どもたちを教えているという設定は、戦争の悲劇を繰り返さないという決意を表しているんです。

新しい子どもたちの輝く瞳は、希望の象徴として描かれています。

戦争で失われた「二十四の瞳」の代わりに、新たな「二十四の瞳」が生まれているのです。

過去の悲劇を教訓として、平和の尊さを次世代に語り継いでいく責任が描かれているわけですね。

大石先生の涙は、二度と戦争を起こしてはいけないという強い意志の表れでもあります。

このメッセージは、戦後7年という時代背景の中で、特に重要な意味を持っていたでしょう。

希望と継承のメッセージ

『二十四の瞳』のラストは、絶望で終わるのではなく、希望を見出して終わります。

大石先生が新しい自転車に乗って分教場へ向かうシーンは、人生の再出発を象徴しているんです。

どんなに深い悲しみを経験しても、人は前に進んでいかなければならないという人生の真理が描かれています。

山石早苗が教師となって大石先生の意志を継いでいることも、希望的な要素の一つですね。

新しい世代が平和な世界を築いていくという未来への期待が込められています。

教育の力、愛の力、そして人間の強さへの信頼が、この作品の根底にあるメッセージなんです。

ラストシーンで流れる涙は、悲しみだけでなく、希望や決意の涙でもあるわけです。

読者もまた、この物語から平和の尊さを学び、それを次の世代に伝えていく責任があることを感じ取れるでしょう。

振り返り

『二十四の瞳』について、生徒たちのその後、実話性、そしてラストの意味という3つの観点から詳しく解説してきました。

この作品が長年にわたって多くの人に愛され続けている理由が、少しでも理解していただけたでしょうか。

今回の解説で明らかになったポイントをまとめると、以下のようになります。

- 12人の生徒のうち5人が戦争の犠牲となり、残された7人も深い傷を負った

- フィクションでありながら、当時の社会情勢を忠実に反映した作品

- ラストシーンには平和への願いと希望のメッセージが込められている

『二十四の瞳』は単なる師弟愛の美談ではなく、戦争の悲惨さを訴える反戦文学として読まれるべき作品なんです。

壺井栄が込めた平和への願いは、現代の私たちにも深く響くメッセージとして受け継がれています。

教科書で読んだときには理解できなかった部分も、時代背景や作者の意図を知ることで、より深く味わえるようになるはずです。

この作品を通して、戦争の悲惨さと平和の尊さを改めて考えてみてください。

※『二十四の瞳』で読書感想文を書く際はこちらのあらすじをお役立てください。

コメント