井伏鱒二の短編小説『山椒魚』なら国語の教科書に載っていたから知っている、でも内容はよく覚えてない……

そんな方も多いのではないでしょうか。

私も最初は「たかが10ページほどの短い話で、何が面白いんだろう」と思っていました。

しかし、読み始めると、この小さな物語世界に引き込まれ、何度も読み返したくなる不思議な魅力に気づきました。

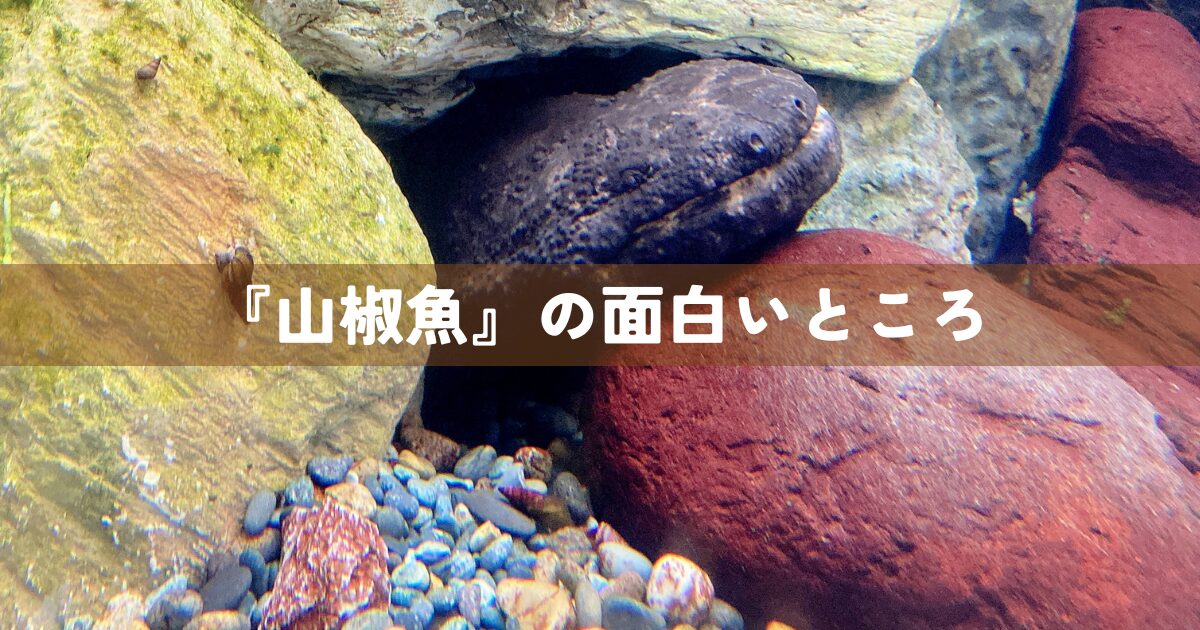

今日は、成長しすぎて岩屋から出られなくなった山椒魚の物語が、なぜ90年以上も読み継がれてきたのか、その魅力をお伝えしたいと思います。

『山椒魚』は本当に面白い小説なのか?

「短編小説なんて、すぐに読み終わってしまう。長編小説のような深い満足感は得られないのでは?」

そう思われる方も多いでしょう。

でも、『山椒魚』の魅力は、その短さにも関わらず、読者の心に深く刻まれる濃密な世界観にあります。

- 寓意に富んだストーリー展開と重層的な意味

- 共感を呼ぶ孤独と葛藤の描写

- 詩的で独特な表現力

- 読者に考えさせる哲学的な問いかけ

寓意に富んだストーリー展開と重層的な意味

『山椒魚』は一見すると、単純な物語です。

成長しすぎた山椒魚が岩屋から出られなくなり、そこに迷い込んだ蛙を閉じ込めるというだけの話。

しかし、この物語は単なる動物の話ではありません。

身体的な成長によって自由を失う山椒魚の姿は、私たち人間社会の様々な状況と重なります。

社会的地位を得たことで行動の自由が奪われる皮肉、自分で選んだ環境が後に牢獄となる矛盾、成長することの代償といった普遍的なテーマが込められているんですね。

特に印象的なのは、山椒魚が蛙を閉じ込める場面。

自分と同じ不幸な境遇に他者を置くことで、一種の共感や連帯を得ようとする山椒魚の行動は、人間の心理をも映し出しています。

自分の苦しみを理解してほしいという願望、その願望がときに他者を傷つける結果になるという人間関係の複雑さ。

たった10ページほどの物語に、これだけの深みがあるんですよ。

共感を呼ぶ孤独と葛藤の描写

『山椒魚』の魅力は、主人公の内面描写にも現れています。

岩屋から出られなくなった山椒魚は、外の世界で自由に泳ぐメダカたちを見て、負け惜しみを言います。

「あいつらは何も考えていない。むしろ愚かだ」と。

でも本当は、自由に泳ぐメダカたちが羨ましくてたまらない。

この感情の揺れ動きは、私たち誰もが感じる感情ではないでしょうか。

他人の幸せを妬み、表面上は「そんなの大したことない」と取り繕う。

しかし心の奥では「自分もあんな風になりたい」と切望している。

山椒魚はある意味、私たちの心の弱さを映す鏡なのです。

さらに、蛙に対する山椒魚の態度変化も見事です。

最初は意地悪な行動をとるものの、時間が経つにつれて和解を求める心境に変わっていく。

この心理描写は、人間関係の機微を捉えていて、読む者の胸に迫ります。

詩的で独特な表現力

井伏鱒二の文体は、非常に詩的で独特です。

簡潔な文章でありながら、豊かなイメージを喚起する力を持っています。

例えば、岩屋の出入り口に「コロップの栓」のようにつかえる山椒魚の頭という表現。

この一文だけで、山椒魚の窮状が鮮明に伝わってきます。

また、渦に巻き込まれて沈んでいく白い花弁を見て「目がくらみそうだ」とつぶやく場面は、山椒魚の内面と外界の風景が見事に重なり合う瞬間。

井伏の文体の魅力は、こうした日常的な風景の中に詩情を見出す点にあります。

自然描写と登場人物の心理が絶妙に調和し、わずか数行の文章で読者の想像力を刺激します。

読者に考えさせる哲学的な問いかけ

『山椒魚』が90年以上も読み継がれてきた最大の理由は、作品が投げかける哲学的な問いの普遍性にあります。

自由とは何か。

孤独とは何か。

他者との関係性をどう構築するか。

これらの問いは、時代や文化を超えて、読者の心に響きます。

山椒魚が「悪党」となって蛙を閉じ込める行動は、自分の不幸を他者に押し付けることで救いを求める人間の姿を象徴しています。

同時に、蛙が最後に「今でも別にお前のことを怒ってはいないんだ」と言う場面は、真の理解と許しの可能性を示唆しているのではないでしょうか。

この物語は、読者に「あなたはどうするか」と静かに問いかけているわけですね。

『山椒魚』の面白いところ(印象的・魅力的なシーン)

『山椒魚』は短編小説ながら、読者の心に深く刻まれる印象的な場面に満ちています。

物語の隅々まで緻密に計算された場面展開は、読む者の想像力を刺激し、共感を呼び起こします。

- 山椒魚の出口への突進シーン

- 小エビとのユーモラスなやりとり

- 蛙との葛藤と対話

- 山椒魚の涙と内省の瞬間

山椒魚の出口への突進シーン

物語の序盤、山椒魚が岩屋の出口に向かって何度も突進するシーンは、強烈な印象を残します。

「体が大きくなりすぎた」という取り返しのつかない現実に直面した山椒魚は、それでも諦めきれず、出口に突進します。

頭が「コロップの栓」のようにつかえて身動きが取れなくなる様子には、滑稽さと同時に痛ましさが漂っています。

何かに囚われながらも、それでも自由を求めてあがく姿。

この場面から、人間の根源的な葛藤が見えてくるのです。

特に印象的なのは、この突進を見ていた小エビが笑い始める場面。

山椒魚の必死の努力が、外から見れば単なる滑稽な行動にしか見えないという皮肉。

この対比が、物語の深みを増しています。

小エビとのユーモラスなやりとり

小エビが山椒魚の体に卵を産みつける場面は、この物語における重要な転換点です。

山椒魚を岩と勘違いして卵を産み付ける小エビ。

その姿を見て「物思いに耽るものは馬鹿だ」と言う山椒魚。

しかし、そんなことを言っておきながら、自身も物思いに耽り、出口に突進するという矛盾した行動をとります。

この場面は、自分の言動の矛盾に気づかない人間の姿を映し出していて、痛烈な自己批評となっています。

同時に、小エビが最終的に山椒魚の行動を見て失笑するという展開には、人生を客観的に見る視点の大切さも示唆されています。

時に自分の深刻な悩みも、別の視点から見れば滑稽なものに見えるかもしれない。

そんな示唆が込められているのです。

蛙との葛藤と対話

物語の中で最も印象的な場面と言えば、やはり山椒魚と蛙のやりとりでしょう。

自分の孤独を紛らわすために、偶然岩屋に飛び込んできた蛙を閉じ込めてしまう山椒魚。

そして始まる二匹の激しい口論。

この対立の描写には、相手を理解しようとしない人間関係の縮図が見事に描かれています。

しかし、時が経つにつれ、二匹の関係性は変化していきます。

特に蛙が「今でも別にお前のことを怒ってはいないんだ」と言う最後の場面は、多くの読者の胸を打つはず。

怒りや復讐心ではなく、理解と許しを選んだ蛙の姿勢。

そこには、真の和解とは何かという問いかけがあります。

山椒魚の涙と内省の瞬間

山椒魚が神に向かって涙を流し、窮状を訴える場面も忘れがたいものです。

岩屋の外で自由に動き回る生き物たちを見て、最初は感動しながらも、やがて「そうしたものからは目をそむけたほうがよい」と考え、目蓋を閉じる山椒魚。

「自分が唯一自由にできる目蓋のなかの暗闇に没頭し、寒いほど独りぽっちだ」と言ってすすり泣く姿は、孤独の本質を鋭く描いています。

時に私たちは、自分の状況を受け入れられず、現実から目を背けることがあります。

しかし、そうして得られる「暗闇」の中の自由は、本当の自由と言えるのでしょうか。

この場面は、自己欺瞞と真の自由についての深い問いを投げかけているんですね。

※『山椒魚』を通して井伏鱒二が伝えたいことは、以下の記事で考察しています。

『山椒魚』の評価表

| 評価項目 | 評点 | 解説 |

|---|---|---|

| ストーリー | ★★★★☆ | シンプルながらも寓意に富んだ展開。短編の強みを活かした緊密な構成が光る。ただし改稿後の結末に物足りなさを感じる面も。 |

| 感動度 | ★★★★★ | 蛙の最後の言葉「今でもべつにお前のことをおこってはいないんだ」が胸に刺さる。孤独と理解の物語として極めて感動的。 |

| ミステリ性 | ★★☆☆☆ | 謎解き要素は乏しいが、山椒魚と蛙の関係性がどう変化するかという心理的サスペンスはある程度存在する。 |

| ワクワク感 | ★★★☆☆ | 冒険や展開のスピード感よりも、心理描写が中心のため抑制的。しかし、内面の葛藤を丁寧に描く緊張感がある。 |

| 満足度 | ★★★★☆ | わずか10ページほどの短編ながら、読後感は長編に匹敵する余韻を残す。何度読んでも新たな発見がある奥深さがある。 |

『山椒魚』を読む前に知っておきたい予備知識

『山椒魚』をより深く理解し、その魅力を十分に味わうために、いくつか知っておくと良い予備知識があります。

これらの知識は、物語を単なる寓話として読むのではなく、より重層的な意味を持った文学作品として鑑賞するための手助けとなるでしょう。

- 井伏鱒二の文学的位置づけと特徴

- 作品の時代背景と改稿の歴史

- 「山椒魚」(サンショウウオ)という生き物について

井伏鱒二の文学的位置づけと特徴

井伏鱒二は、昭和を代表する文学者の一人で、独特のユーモアと諧謔に満ちた文体で知られています。

彼の文学は、表面上は淡々とした描写でありながら、その奥に深い哲学や人間観察が隠されているのが特徴です。

『山椒魚』を読む際には、彼の文体の特徴を理解しておくと良いでしょう。

それは一見シンプルな表現の中に、実は複雑な意味が込められていることが多いこと。

また、井伏は自然と人間の関係性を描くことにも長けており、『山椒魚』でも、山椒魚という生き物を通して人間の本質を描き出しています。

彼の文学における「自然」は、単なる舞台背景ではなく、人間の内面を映し出す鏡のような役割を持っているわけですね。

作品の時代背景と改稿の歴史

『山椒魚』が発表されたのは1929年(昭和4年)、日本が戦争への道を歩み始めていた時期。

社会的な閉塞感や不安が広がっていた時代背景が、岩屋に閉じ込められた山椒魚のイメージと重なります。

また、この作品は井伏自身によって何度も改稿されており、初出時には山椒魚と蛙が和解する結末だったものが、後に和解のエピソードが削除されるという大きな変更が加えられました。

この改稿の歴史を知ることで、作品の解釈にも新たな視点が生まれます。

なぜ井伏は和解の場面を削ったのか。

そこには、戦争体験を経た作家の人間観の変化が反映されているのかもしれません。

「山椒魚」(サンショウウオ)という生き物について

物語の主人公である「山椒魚」とは、両生類の一種であるサンショウウオのことです。

実際のサンショウウオは、幼生の時は水中で生活し、成体になると陸上でも生活できるようになります。

この生態的特徴を知っておくと、物語の象徴性がより理解しやすくなります。

山椒魚が成長して岩屋から出られなくなるという設定は、本来なら成長とともに活動範囲が広がるはずの生き物が、逆に閉じ込められてしまうという皮肉を含んでいるんですね。

また、陸と水の間で生きる両生類としての二面性が表れており、物語の主人公の二面的な性格(高慢さと哀れさ)とも呼応しています。

※『山椒魚』のあらすじを確認したい方は、こちらの記事にお進みください。

『山椒魚』を面白くないと思う人のタイプ

どんな名作にも、「面白くない」と感じる人はいるものです。

『山椒魚』も例外ではありません。

以下に、この作品を面白くないと感じる可能性のある人のタイプを挙げてみます。

- スピード感のある展開を好む人

- 明快な教訓や結論を求める人

- 象徴や寓意より具体的なストーリーを重視する人

スピード感のある展開を好む人

『山椒魚』は、外面的な行動よりも内面の葛藤や心理の機微を描くことに重点を置いています。

山椒魚が岩屋から出られなくなり、蛙を閉じ込めるという基本的な設定以外に、派手な展開や目まぐるしい場面転換はあまりありません。

そのため、アクション映画のようなスピード感や刺激を求める読者には、やや物足りなく感じられるかもしれません。

また、現代の若い読者には、スマートフォンやSNSに慣れた感覚からすると、ストーリーの進行が「遅い」と感じることもあるでしょう。

しかし、この「遅さ」こそが、登場人物の内面を深く掘り下げるための井伏の戦略でもあります。

明快な教訓や結論を求める人

『山椒魚』は、明確な教訓や結論を読者に押し付けるような作品ではありません。

蛙の最後の言葉「今でもべつにお前のことをおこってはいないんだ」の意味も、読者の解釈に委ねられている部分が大きいのです。

また、改稿によって和解のエピソードが削除されたことで、さらに結末の解釈は開かれたものになりました。

こうした曖昧さや多義性を好まず、「この物語から何を学ぶべきか」という明確な答えを求める読者にとっては、物足りなさを感じる作品かもしれません。

しかし、文学の魅力の一つは、読者それぞれが自分なりの解釈を見つけることにあります。

『山椒魚』は、そうした「読者との対話」を促す開かれた作品なんですよ。

象徴や寓意より具体的なストーリーを重視する人

『山椒魚』は、表面的なストーリー以上に、その背後にある象徴性や寓意に魅力がある作品です。

山椒魚と蛙の関係性は、人間社会における様々な関係性の象徴として読むことができます。

しかし、そうした象徴や寓意に関心がなく、純粋に「面白いストーリー」だけを求める読者には、物足りなさを感じさせるかもしれません。

また、「話が重い」と感じる読者もいるでしょう。

確かに『山椒魚』は、孤独や閉塞感、他者との理解の難しさなど、決して軽くはないテーマを扱っています。

ただ、重いテーマであっても、井伏特有のユーモアや皮肉を通して描かれるため、読後に暗い気持ちだけが残るわけではありません。

むしろ、人間の弱さや愚かさを含めて受け入れる、優しさのようなものが感じられる作品なんです。

読み込むほど味わい深くなる『山椒魚』は面白い!

井伏鱒二の『山椒魚』は、わずか10ページほどの短編小説でありながら、90年以上も読み継がれてきた不朽の名作です。

その理由は、単純に「面白い」からというだけではなく、人間の本質に迫る深い洞察と、時代を超えた普遍的なテーマを持っているからでしょう。

孤独と理解、自由と束縛、成長の皮肉、他者との関係性。

これらのテーマは、現代を生きる私たちにとっても、決して色あせることはありません。

確かに『山椒魚』は、アクション満載のエンターテイメントではありませんし、スピード感のある展開を期待する読者には物足りないかもしれません。

しかし、その分、何度読んでも新たな発見がある奥深さがあります。

読むたびに違った解釈が生まれ、年齢や経験によっても受け取り方が変わってくる。

そんな多層的な魅力を持った作品なのです。

井伏鱒二の簡潔ながらも詩的な文体、ユーモアと皮肉に満ちた描写、心理の機微を捉える鋭い観察眼。

これらすべてが凝縮された『山椒魚』は、短い時間で読める小説でありながら、長い余韻を残す稀有な作品と言えるでしょう。

まだ読んだことのない方は、ぜひ一度手に取ってみてください。

そして、すでに読んだことのある方も、改めて読み返してみると、新たな発見があるかもしれません。

時間をかけてじっくりと味わってこそ、『山椒魚』の真の魅力が理解できるのですから。

コメント